Jリーグ「ファジアーノ岡山」代表取締役会長 北川真也さん講演会を実施——地域での探究活動を推進する学びに

飯塚高校は9月30日(火)、全校生徒に向けて、Jリーグチーム・ファジアーノ岡山の代表取締役会長 北川真也さんによる特別講演を実施しました。

ファジアーノ岡山は、本校サッカー部出身の藤井葉大さん(2023年度卒)が加入したチームで、昨年度も同クラブのゼネラルマネジャー 服部健二さんに講演を行っていただいたご縁があります。

【関連記事】【ファジアーノ岡山所属】飯塚高校サッカー部キャプテン・藤井葉大さんインタビュー

探究活動に生きる、ファジアーノ岡山のホームタウン活動

ファジアーノ岡山は地域に根ざした「ホームタウン(※)活動」に力を注いでいます。「子どもたちに夢を!」を理念に掲げ、「家庭と地域と学校の三者が協働できる社会作りに貢献する」「最高の選手と子どもたちが仲間になる」ことを活動指針としています。

※Jクラブと地域社会が一体となって実現する、スポーツが生活に溶け込み、人々が心身の健康と生活の楽しみを享受することができる町

さらに「岡山の誇りとなる存在になる」ことも目指し、地域文化・まちづくり、教育・子ども支援、共生社会、健康づくりといった幅広い分野での活動を展開しています。

具体的には、選手が県内の小学校を訪問して交流を図る教育訪問や、小学校で給食をともにする交流プログラム、子どもたちが観戦できる「夢チケット」制度などが挙げられます。

また、まちづくりの一環としてデザインマンホール設置や図書館フェスタ参加、地域清掃・祭りへの参画、さらには被災地支援や医療施設慰問も行っています。

さらに、障がいのあるクリエイターや県内外のデザイナー、福祉関係者がコラボする「Ki-Bi Lab. 48時間デザインFunRun」といった共創型プロジェクトも手がけていて、これらの活動を通じてスポーツクラブの枠を超えた地域との関係構築を目指しています。

こうした活動は「地域のために」「子どもたちのために」実践されているものであり、まさに探究学習の実例として生徒が学びに取り入れることができる内容といえます。

Jリーグクラブのマネタイズから学ぶ

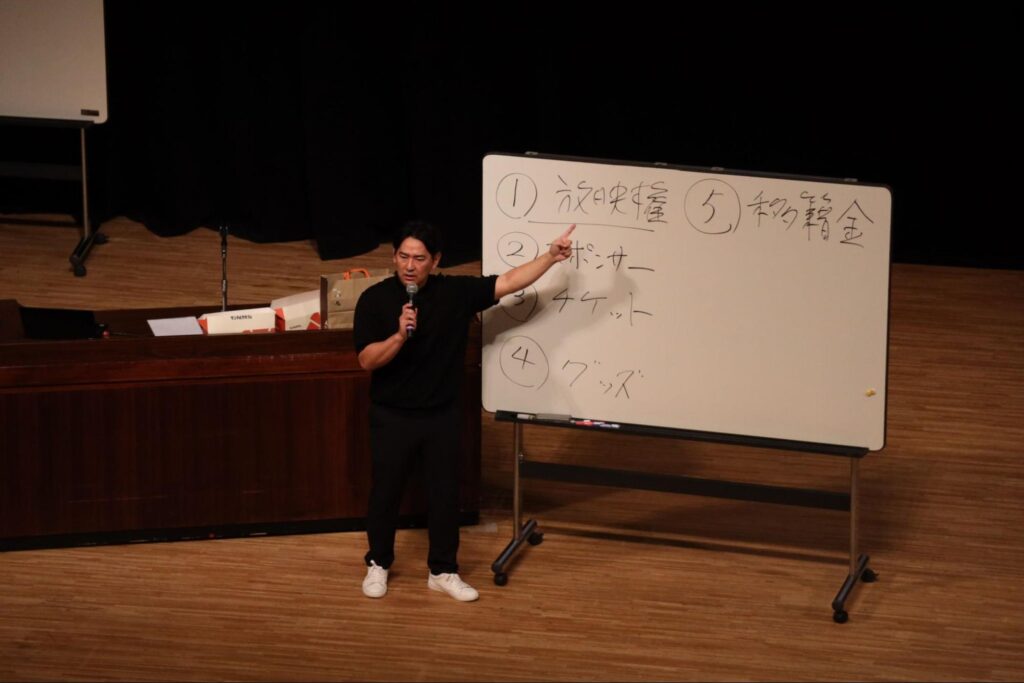

講演では、具体的なサッカークラブ経営の仕組みとマネタイズについても説明されました。

ホワイトボードには「1)放映権 2)スポンサー 3)チケット 4)グッズ 5)移籍金」と記され、Jリーグクラブがどのように収益を得ているのか、具体的なマネタイズの仕組みが解説されました。

観客としての試合観戦に行くだけでは見えにくいクラブの収益構造を知ることで、「スポーツがひとつの産業として成り立つ理由」に触れることができました。

このお話は、生徒たちが地域活性化の活動を行う際や街なか学園祭などのイベントを企画・運営する際に欠かせない内容であり、資金の流れや持続可能な仕組みを考える上で大いに役立つ学びとなりました。

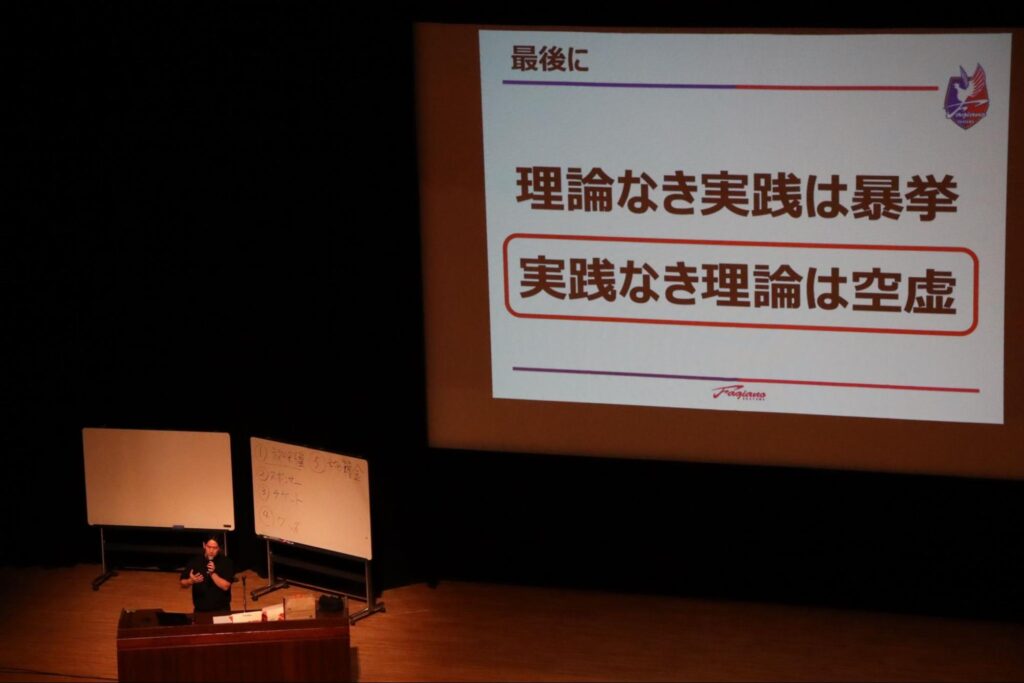

さらに、後半のスライドには「理論なき実践は暴挙/実践なき理論は空虚」との言葉が示されました。理論と実践を往復する姿勢が、クラブ経営だけでなく教育や探究活動にも欠かせない視点であることを生徒たちも理解できた様子でした。

質疑応答や生徒たちが前に出て参加する機会など、双方向的なやりとりで行われた講演では、会場全体が一体となり、皆が自分ごととして考える雰囲気が生まれていました。

「まちLabo」の活動や街なか学園祭ともリンク

このようなサッカーを通じて地域を活性化させ、スポーツを暮らしに溶け込ませる取り組みは、飯塚高校が教育目標として掲げる「Global・Local・Individual(GLI)」のうち、特にLocal(地域創生活動を中心とした地域活動や探究活動)に直結するものです。

また、講演は本校の有志生徒で2025年夏に結成された「まちLabo」の活動とも深くリンクしています。まちLaboは地域と学校とをつなぐ架け橋であり、生徒自身が地域を舞台に課題解決やイベント企画を行い、実践的に社会とつながる取り組みです。

【関連リンク】まちLabo関連記事はこちらから

地域と連携しながら実際のビジネスの流れを学び、その成果を地域に還元する教育と社会貢献の両輪で走る組織として存続することも目指しています。

北川会長の講演は、前期終業式の中で行われ、前期を締めくくると同時に、後期へと新たな視点をつなぐ機会となりました。

サッカークラブのマネタイズや地域連携、そして理論と実践の両輪という視点を通じて、生徒が自分たちの探究活動や11月22日に開催される街なか学園祭の運営に生かせる実践的な知恵を提供するものとなりました。

飯塚高校は今後も外部の知見を積極的に取り入れながら、生徒一人ひとりが地域社会と関わり合い、自ら動く力を育む教育を推進していきます。