ノーチャイムデイに出前授業!?——GLIをベースに描く未来の学び【飯塚高校 教員座談会】

飯塚高校の教育理念「GLI(Global・Local・Individual)」を日々の学校生活の中で実感できるようにする取り組みは、授業の枠を越えてどんどん広がっています。その中心にいるのが、生徒指導部を担う大輪麻衣先生、坂口栄毅先生、田中亜由子先生の3人です。

3人の先生は生徒指導にとどまらず、自分の“好き”や“得意”、“好奇心”を起点に学びを深める実践型プログラムを提供する「ネクストプロジェクト(総合学科)」での学びや部活動にも深く関わり、生徒の成長を支えてきました。

今回の座談会では、生徒指導部の役割や日常の声かけの工夫、メイクアップデイやフリーファッションウィークといったGLIプロジェクトを通じた生徒たちの変化、さらに「こんな取り組みをしてみたい」という新しい挑戦についても語っていただきました。

先生たちの言葉からは、ネクストプロジェクトならではの自由度の高い学びや、部活動を通じて生徒が自分らしさを発揮していく姿が浮かび上がります。飯塚高校で過ごす3年間の魅力を、中学生や保護者の皆さんに感じていただけるとうれしいです。

(プロフィール)

大輪麻衣先生

担当教科は理科。前任校で3年生の担任を経験し、彼らが夢に向かって挑戦する姿に刺激を受け、新たな環境で自身もチャレンジしたいとの思いから飯塚高校に着任した。生徒にとって模範となる大人像を目指し、安心・安全な学校づくりを牽引。生徒指導部長を務め、さまざまな企画を立案・実行している。

坂口栄毅先生

前職は大阪市の中学校教員。中辻喜敬監督が飯塚高校サッカー部に着任したのを機に飯塚へ移り、サッカー部でコーチを務めるように。指導者の一員としてサッカー部を全国クラスの強豪校へと成長させてきた。学校では3年生の担任、校務分掌では生徒指導部に所属している。日々の細やかなコミュニケーションを通じて生徒との信頼関係づくりに尽力している。

田中亜由子先生

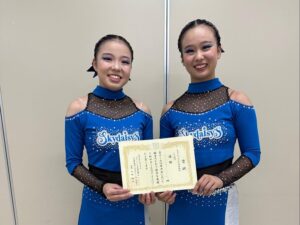

高校時代にダンスで日本一を経験。飯塚高校でダンス部を一からつくれることを知り、ここで挑戦することを決意。ダンス部の立ち上げから尽力し、現在も顧問として部員たちを全国の舞台へ立たせている。担当教科は保健体育。健康スポーツコースの担任を務め、生徒の挑戦や努力を支える。部活動や地域との連携を通じ、主体性を育む指導を実践。

日常の声かけが生む信頼関係

——はじめに、生徒指導部の役割を教えてください。

大輪:生徒指導部は、目の前で何か問題が起きたときに対応するだけでなく、生徒が社会に出たときに必要になる考え方や人との関わり方(ソーシャルスキル)をどう身につけてもらうかを考える部署です。担任や学年の枠を越えて関わり、面談や聞き取りを行うこともあります。

坂口:普段の生活でのルールづくりや啓発活動の企画も担当しています。たとえば夏休み明けは生徒の気持ちが不安定になりやすい時期なので、生活アンケートを実施しました。そのほかにも交通安全教室など、年間の計画に合わせた取り組みをしています。

田中:飯塚高校ならではのGLIプロジェクト(2025年5月以降に実施したメイクアップデイ、フリーファッションウィーク、オリジナルTシャツ制作など)にも、生徒指導部が関わっています。生徒の個性を尊重しつつも、安全面やルールを守れるように見守りながら、学年や学校全体の活動を支えています。

——普段の生徒指導の活動で、生徒たちとの関わりやコミュニケーションで大切にしていることは?

坂口:生徒指導というと「できていないことを注意する」イメージが強いと思いますが、私はまず日々のコミュニケーションを大事にしています。思春期の生徒は気持ちの浮き沈みも大きい傾向があるので、表情や言葉遣いから「今日はいつもと違うな」と感じ取れるように、普段から声をかけています。そのうえで間違っていることは指摘し、反対によい取り組みや活動があれば積極的に褒めるようにしています。

大輪:私は、生徒にとって「こんな大人になりたい」と思えるような存在でありたいと考えています。身近にいる大人として、よい影響を与えられるよう心がけています。

——具体的にはどんな声かけをしていますか?

大輪:たとえば、帰り際に「自転車は危ないから気をつけてね」と言うのではなく、「端を走れば安全に走れるし、車に早く気づけるよ」と伝えます。生徒自身が「なるほど、これは危ないからこんなふうに気をつけよう!」と自然に思えるような声かけを日常の中で意識しています。

——田中先生は、男子が多い健康スポーツコースを担当されていますよね。どんなコミュニケーションを心がけていますか?

田中:スポーツに打ち込む生徒ばかりなので、自分の経験を伝えるようにしています。また、部活動の先生から試合の結果や生徒のがんばりを詳しく聞いて、教室でも「ここがよかった」「もう少しこうするといいね」と具体的に声をかけています。日々の小さなやりとりを積み重ねることで、生徒の成長につなげたいと思っています。

違いを個性として認め合う——自由な装いが生徒に育んだもの

——メイクアップデイやフリーファッションウィーク、Tシャツ制作などを通じて、生徒たちを見て印象に残っている出来事を教えてください。

田中:私のクラスは男子が多いので、イベントへの参加は少なめでした。ただ、顧問を務めるダンス部の女子生徒たちは、とても楽しそうに取り組んでいました。普段は大会で統一された衣装やメイクをしていますが、この期間は自分の好きなメイクや服装を選び、自由に個性を表現していました。その姿を見て、生徒にとって自分らしさを出せる大切な時間になっていたと感じます。また、友達同士でお互いの服装やメイクを褒め合う様子もあり、それぞれの個性を自然に受け入れる力が育っていると実感しました。

大輪:3年生が週1回の登校になる卒業間近な時期、いよいよ「来月からは大人として見られる」段階に入るなかで、このまま社会に出て大丈夫だろうかという思いがありました。そこで、専門学校の協力を得て、メイクを含めたフォーマルな服装やアイテムの選び方などを学ぶ社会人マナーの授業を企画してきました。そうした積み重ねがあり、今回のフリーファッションウィークやメイクアップデイへとつながったと思っています。

この期間、正門で登校してくる生徒たちを毎日見守っていましたが、本当にさまざまな個性が表現されていました。それを否定する雰囲気はなく、むしろクラスのなかで互いを受け入れる空気が育っていました。生徒たちは「違いを認め合う力」を確かに身につけられたのではないかと感じます。

坂口:学校での服装や身だしなみというと、普段はスーツに準じた制服の着こなしなど、将来を意識したフォーマルな指導が中心になります。でも今回のフリーファッションウィークやメイクアップデイは、生徒が自分の趣味や好みを表現できる場として設けました。

当日は私服だけでなく、運動部の生徒が体操着で、サッカー部の生徒がジャージ姿で登校するなど、大学のキャンパスのような雰囲気も感じられました。これは、生徒が「どこまで表現するか」を考え、自分なりに線引きをする練習になったと思います。やりすぎでもなく、何もしないでもなく、ちょうどよいバランスを探る。その経験が、個性を発揮する力につながりました。そして何より「違っていることは間違いではない」と実感でき、互いの個性を認め合うよい機会になったと思います。

GLIが生徒にもたらす大きな成長

——GLI(グローバル・ローカル・インディビジュアル)の理念が各部活動やネクストプロジェクトの生徒にとって、どのように生かされていると感じますか?

田中:私は「ローカル」についてお話しします。地域とつながる活動を通して、生徒たちの主体性がぐんと育っていると感じます。今年の体育祭では、1・2年生の女子とダンス部が地域の小学生とコラボしてダンスを披露しました。最初の振り付けや教え方は私が伝えましたが、そのあとは生徒たち自身が工夫して指導し、小学生に声をかけながら主体的に取り組んでいました。こうした経験は、この地域だからこそできる学びであり、ローカルの理念が生徒の成長に生きていると感じます。

大輪:インディビジュアル、つまり「個性を生かす」という面では、フリーファッションウィークやメイクアップデイが大きな機会になったと思います。普段は「従いなさい」というルールのなかで過ごしていますが、このイベントではその枠を外し「自分の頭で考えてみよう」と促す場をつくりました。公の場であることやフォーマルさを意識しながら、どう個性を出すかを考えるなかで、生徒たちはそのバランスを自分なりに工夫し、表現していました。やらされるのではなく、自分で考えて表現する経験が、個性を発揮する力につながったのだと思います。

坂口:ネクストプロジェクトには4つの専門コースがあり、生徒は自分の学びたいことを追求しています。ただ、追求を深めるほど「自分ひとりの知識や考え方だけでは足りない」と気づくんです。私にとってグローバルとは、英語や海外だけを指すものではありません。異なる文化や考えに触れ、それを受け入れ、自分の中でかみ砕き、新しい考えや知識につなげていくことだと捉えています。

これはサッカーでも同じです。戦術や練習方法に絶対の正解はなく、すべてを網羅したものもありません。だからこそ自分たちを分析し、第三者の視点やほかのチームの取り組みから学び、いいものを取り入れていく力が必要です。グローバルな取り組みを続けることで、自分たちの枠を超えて成長していけると考えています。

ノーチャイムデイ、生徒が先生に……柔軟な教育アイデアが止まらない

——先生ご自身が生徒及び学校に対して「やってみたい」「取り入れてみたい」と思っている新しい試みはありますか?

坂口:校内のチャイムを鳴らさない「ノーチャイムデイ」をやってみたいです。

大輪:それは新しい発想ですね!

田中:面白いと思います!

坂口:本気で言ってますよ(笑)。社会に出たら、時間を知らせるチャイムはありません。生徒にも「チャイムが鳴ったから動く」のではなく、自分で時間を確認して行動できる力を身につけてほしいんです。自分で時間を管理する習慣は、将来必ず役に立つと考えています。

大輪・田中:それは確かに必要なスキル。

坂口:もうひとつやってみたいのは、生徒が自分の専門分野を生かして特別授業をする取り組みです。たとえば、健康スポーツコースの生徒が他コースの生徒にスポーツを教えたり、製菓コースの生徒がスイーツづくりを教えたりする。自分の得意分野を人に伝えることで理解も深まり、コースを越えて学び合う機会になると思います。

大輪:そのとき先生たちが「生徒役」として参加しても面白そう。コースと関係する授業もいいですが、より幅を広げて生徒が自分の好きなことを絡めた授業にするのもいいと思います。たとえばポケモン好きな生徒が50分間の授業をして、先生たちがそれを受ける。そしてその授業をZoomで全クラスに配信すれば、「この先生、意外にポケモンに詳しい!」なんて新しい発見もあるかもしれません。生徒の得意や個性を学校全体で共有できる場になると思います。

田中:いいですね! この流れで思いついたのですが、高校生が中学校に出前授業をしに行く、なんてどうでしょうか? 自分が理解していることを人に教えることは、とても勉強になりますし、自信にもつながります。地域の中学生に教える経験を通して、高校生自身も大きく成長できると思います。

やりたいことに本気で夢中になれる学校

——ユニークなアイデアがたくさん出てきましたが、このあたりで締めに入ります。飯塚高校に興味のある中学生や保護者の皆様へメッセージをお願いします。

坂口:これからの社会はどう変わっていくのか、誰にも予測できません。「答えのない時代」と言われるように、変化のスピードもとても速いです。そうしたなかで飯塚高校には、自分が学びたいコースを選び、とことん追求して学べる環境があります。自分が本気になれるもの、夢中になれるものがあるかないかで、将来は大きく変わっていきます。飯塚高校は、やりたいことに思いきり打ち込める学校です。

田中:私が顧問をしているダンス部についていえば、中学時代に全く活動していなかった生徒や、ダンス未経験の生徒、あるいは違うジャンルから挑戦する生徒も多くいます。入学してから、みんなが新しいスタートを切ることになるんです。その過程で、途中で心が折れそうになることや困難に直面することもありますが、乗り越えるなかで「やりきる力」や「目標に向かって努力する力」が必ず身につきます。

夢をかなえる生徒もいれば、思うようにかなわない生徒もいますが、大事なのは夢に向かって全力で挑む姿勢です。その姿勢こそが成長につながります。飯塚高校は大きな目標に向かって挑戦できる生徒を育てたいと思っています。

大輪:飯塚高校には、勉強以外のことにも全力で取り組める環境が整っています。たとえば、生徒会による商店街での活動や地域へのボランティア、毎年秋に開かれる街なか学園祭など。教科の枠を越えたさまざまな経験ができます。そうした多様な分野に挑戦することで、高校生活の幅が広がり、より充実した3年間を過ごせます。「何かを成し遂げたい」と思ったときに、それを実現できる場がここにはあります。

——素敵なお話をありがとうございました!

今回の座談会を通じて見えてきたのは、生徒指導の現場で大切にされている「日常の声かけ」や「一人ひとりの個性を尊重する姿勢」です。そしてGLIプロジェクトを通じて、生徒たちが主体性を育み、互いの違いを認め合えるようになってきたことでした。

先生方が語ってくれたユニークなアイデアからもわかるように、飯塚高校は授業だけでなく、学校生活そのものが成長の舞台です。これからもGLIの理念を生かしながら、授業の内外で「ここでしかできない経験」をどんどん広げていきます。

※記事内容は取材当時(2025年8月)のものです。